Unfading nature

︎ earth language

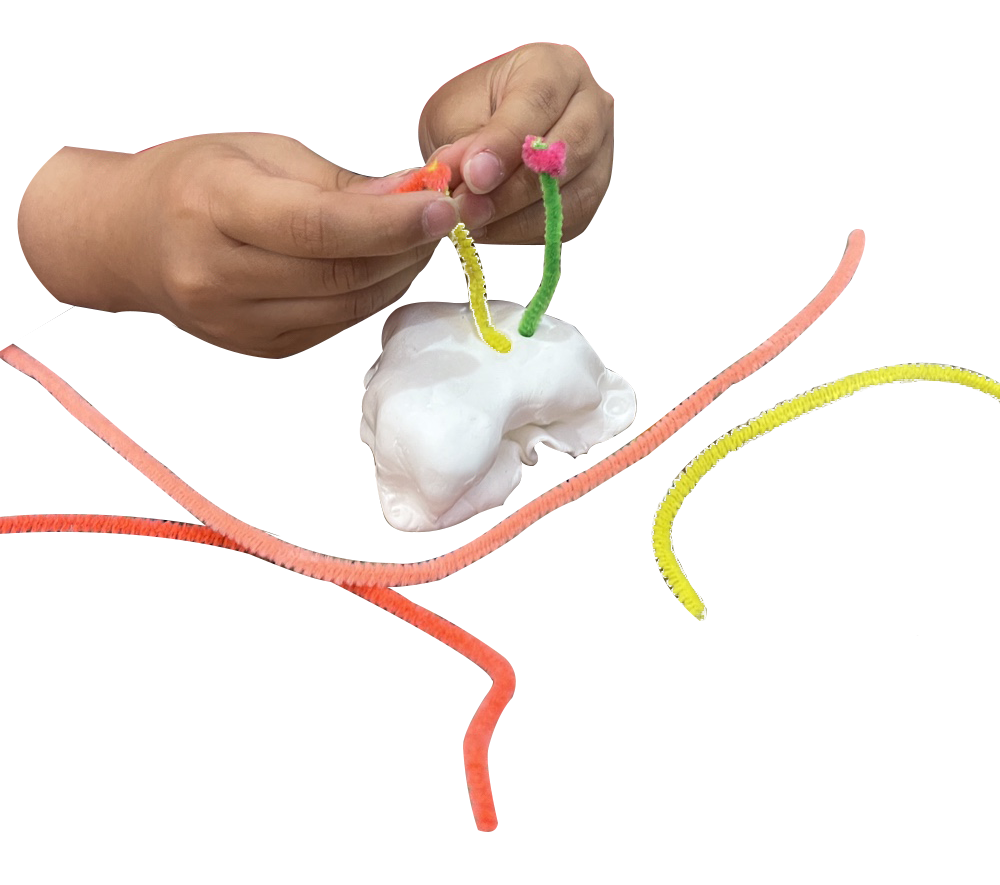

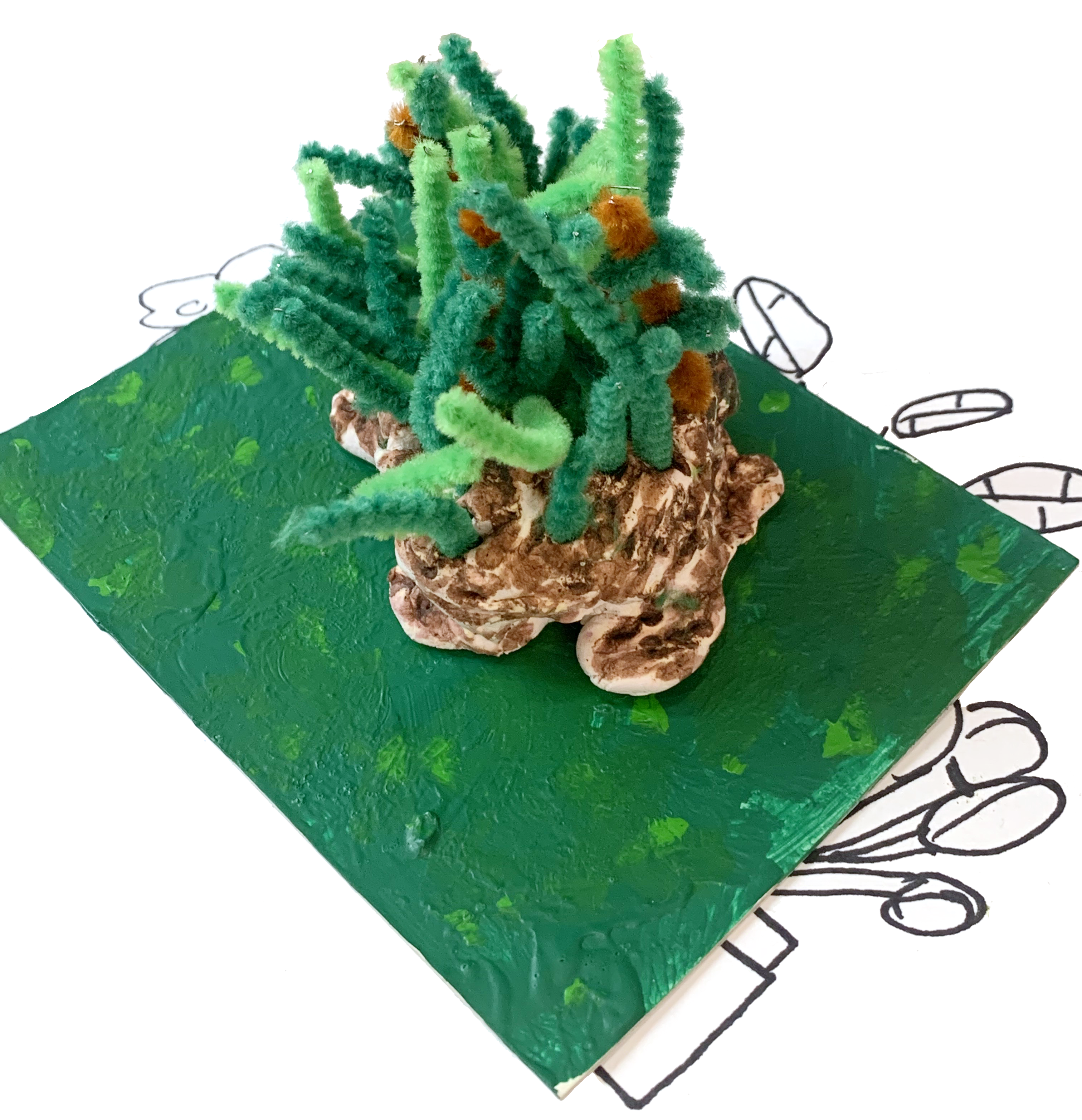

화단의 언어적 표현은 꽃을 심기 위해 흙을 한층 높게 꾸며 놓은 꽃밭이라는데 아이들은 식물을 매만지며 어떤 영감과 감각을 심어갔을까.

이 땅위에 만들어진 모든 화단에는 어떤 마음들이 심겨있을까.

동화의 삽화 작가로 알려진 타샤 튜더의 다큐를 살펴보면서 드넓은 정원 위에 피어나는 꽃들에 대해 그녀가 심어둔 마음을 직관적이면서도 숨어있는 언어로 들을 수 있었다.

구근 식물은 토양 내에 산성의 비례가 생명의 위치로써 가장 중요하다는 것, 오래된 품종의 작약은 붉은 빛을 띄기도 하는 것, 꽃이 피어나기 위해서 시든 꽃을 잘 꺾어야 하는 것, 아름다운 것은 모조리 내치지 말고 어떤 것은 정원에 조금 더 두었다가 유연한 흐름에 따라 자르는 것, 정원을 위해서는 잡초를 없애주는게 가장 중요한 일이라는 것 ( ··· ) /

"꽃을 바라보면 행복한지 아닌지 알 수 있어요, 토양이 딱 맞나봐요."

같은 조곤한 언어가 퍼질 때마다 정원이 필요한 것에 대해 속속히 알고 있는 그녀가 존경스럽기까지 했다. 필요를 집중하는 언어에는 정원의 시초부터 약 30년이라는 시간이 압축되어 있었고, 땅 속의 어린 뿌리를 방치하지 않고 터전을 넓히며 자연이라는 위대한 땅을 평생토록 만나고자 고대한 노력이 있었기에 시들거리지 않고 확실하게 알아차릴 수 있음을 넌지시 보여주는 듯 했다.

나는 그녀의 정원을 통해 곳곳에 심어둔 소통을 발견하면서 내가 걸어온 땅과는 얼마나 소통하며 살아가는지를 되물었다. 그리고 그 땅에 올라온 것들에 어떤 마음을 심고 있는지 점검중이다.

nature boom people이라면 식물 상점을 드나들 때마다 싱그러운 이상을 꿈꾸면서도 책임감과는 별개로 예측 불허한 이별을 감지하면서까지 자연의 일부를 맞이할 준비를 한다.

아직도 통풍, 습도, 빛의 적절한 균형이란 무엇인지 알 수 없지만 책임감이란 규율 내에 무관심과 방관은 있을 수 없노라며 과도한 관심을 기울였던 것이 그들과의 이별을 촉진시키는 원인일 수 있음을 나중에야 알게 되었다.

아직도 통풍, 습도, 빛의 적절한 균형이란 무엇인지 알 수 없지만 책임감이란 규율 내에 무관심과 방관은 있을 수 없노라며 과도한 관심을 기울였던 것이 그들과의 이별을 촉진시키는 원인일 수 있음을 나중에야 알게 되었다.

꽃은 한철이고 식물은 결국 시들기에 아름답다 느낄 수 있는 것이라며 읽었던 텍스트는 내게 잘 납득되지 않았다.

이 세상에 결국 영원한 것은 없고, 무라카미 하루키 작가의 '죽음은 삶의 대극이 아니라 일부로 존재한다'는 말처럼 죽음에 대해 인정하며 그 이상의 영원을 꿈꾸고 있지만, 말과 의도를 분별해보아도 시들기 때문에 아름답다는 명제는 어딘가 어울리지 않았다.

그저 존재 자체로 아름답고, 아름다웠고, 생의 마무리까지 아름답게 바라보는 방향성이라면 태초부터 주어진 아름다움을 쉽게 간과할 수 없을 것이다.

그저 존재 자체로 아름답고, 아름다웠고, 생의 마무리까지 아름답게 바라보는 방향성이라면 태초부터 주어진 아름다움을 쉽게 간과할 수 없을 것이다.

같은 주제로 시작해도 각자 와닿은 감각에는 한계가 없기에 화단 속 식물들은 개별적인 정체성을 뽐냈다.

그렇지만 이질적인 분열은 느껴지지 않았다.

오히려 한곳에 머무를 때 우리가 무엇을 만들어갔는지 존재의 인식이 더 분명하게 띄었다.

그렇지만 이질적인 분열은 느껴지지 않았다.

오히려 한곳에 머무를 때 우리가 무엇을 만들어갔는지 존재의 인식이 더 분명하게 띄었다.